はじめに

こんにちは!

はじめまして、森と申します。

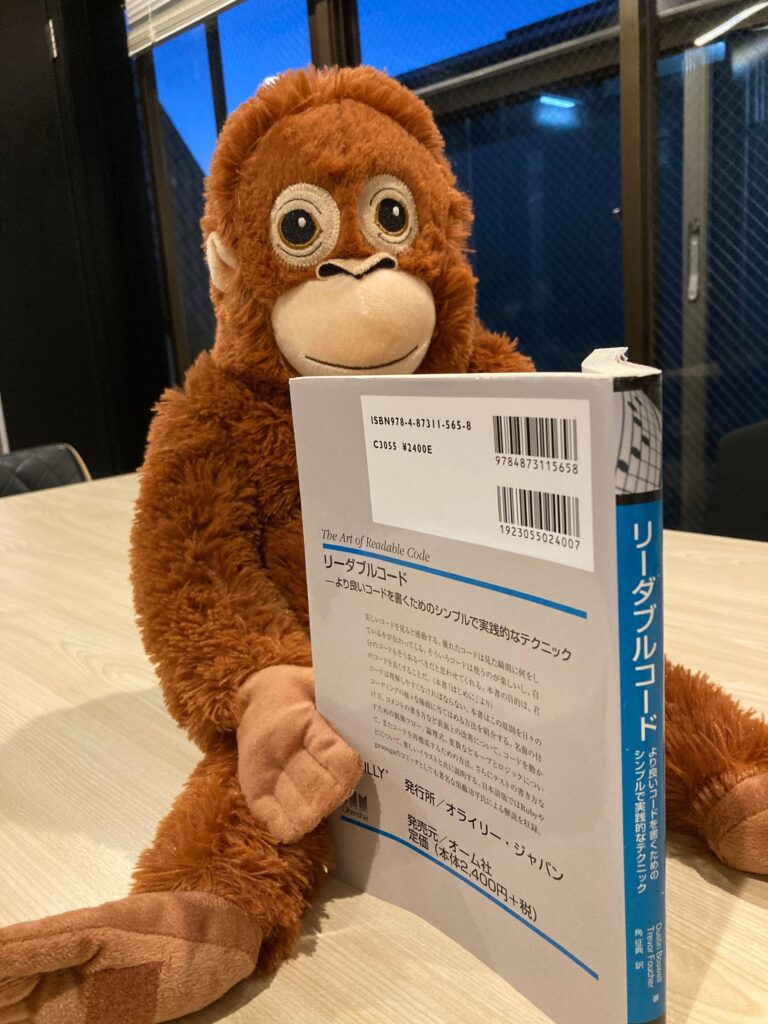

この記事では、技術書『リーダブルコード ― より良いコードを書くためのシンプルで実践的なテクニック』を読んで得た気づきや、実務に活かせそうなポイントを整理したものを共有します。

あくまで初心者エンジニアの視点からのまとめですが、同じようにコードの読みやすさについて思案されている方へ参考になれば嬉しいです。

本書の目的

本書が掲げる目的は「読みやすいコードを書くこと」。

短さや技巧的な書き方が価値ではなく、誰が読んでもすぐに理解できるコードこそが優れていると定義しています。

そしてその「読者」とは未来の自分も含まれ、常に第三者に理解される姿勢が求められるのです。

全体の要約

著者が一貫して主張しているのは、「読みやすいコードはソフトウェア品質を高める」 ということ。そのために必要なコツとして、本書では以下の要素についてたびたび言及されます。

- 適切な命名

- 美しいレイアウト

- 必要十分なコメント

- わかりやすい制御フロー

- 適度な分割

加えて、ライブラリを積極的に再利用しコードの記述量を減らすことで、保守性とテスト容易性の向上も見込まれます。

最終的にたどり着く理想は 「誰にでも理解できる明快さ」、これこそが長期的な開発効率と信頼性を保証するのです。

各章要点

命名

名前は短いコメント。情報を正確に含め、スコープに応じた長さに。

略語は誰もが理解できるものだけに。

誤解される表現は避け、限界値や単位などの情報は明記する。

美しさ

コードは「読まれるためのデザイン」。雑誌記事のように整える。

改行や縦の整列でシルエットを美しく。

意味のまとまりごとに段落分けし、視覚的に理解しやすくする。

コメント

「コードを見ればわかること」や「ひどいコードの補足」は無意味。

自分の考えや判断理由、ハマりやすい罠を記録。

正確で簡潔に、代名詞を避け、必要な情報を凝縮する。

制御フロー

人間の自然な言語に近づける(if文の順序など)。

条件式は読みやすい形にし肯定形、単純条件を優先。

ネストは浅く流れを追いやすくする。

複雑な処理の分割

同時に多くの要素を追わさぬよう、式や処理は小さく分割し変数名で説明させる。

頭の良さを誇示するより理解のしやすさを優先する。

変数管理

変数のスコープは狭く保ち、不要な変数は削除する。

値の代入は可能な限り一度だけ。

関数の分割

無関係な処理を抽出して関数化することで、コードの目的が明確になる。

小さく独立した関数は保守性やテスト性を高めるが、過度な細分化は避ける。

一度に一つのこと

コードは常に単一の目的に集中すべきであり、複数の処理を混在させない。

関数やクラスでタスクを分離、論理的段落を意識、分割そのものが理解を助ける。

伝わるコードを書く

「おばあちゃんに説明し理解させる」レベルまで理解し、それをコードに反映する。

説明から導かれる自然な構造を目指す。言葉で説明→キーワード抽出→コードに反映。

現状と課題を言語化しアウトプットする過程で理解が深まる。

短いコードを書く

最も読みやすいコードは白紙のコードである。コードを書かない勇気。

コードは小さく、重複や未使用部分は消す。

標準ライブラリを熟知し、最小限で最大の効果を。

テストの読みやすさ

テストも読みやすく、保守しやすく。

大切な情報を目立たせ、不要な詳細は隠す。

小さなテストを複数、エラーメッセージは有益に。

実務への活用

現場で活かせるようなポイントをまとめてみました。

- 新規実装時は「誰が読んでも理解できるか」を常に意識する。

特に命名や条件式の書き方は即実践できる。

例:if age >= 18:(「年齢が18歳以上なら」、同じ意味でも「18が年齢より下なら」では分かりづらい)

- レビューは「理解にかかる時間が短いか」を評価基準に加えると良い。

- コメントはコードでは表現できない意図を補う道具と捉える。

例:なぜこのアルゴリズムを選んだか、なぜこの制約を設けたか

- 複雑なロジックは分割し、テストしやすい形に整える。

テストを書くときに「入力と期待値が複雑すぎる」と感じたら、設計を見直すサイン。

- 不要な機能や重複コードを削る勇気を持つ。

実装前に自問する:「標準ライブラリや既存関数で代替できないか?」

短いコードは保守と学習コストを下げ、チーム全体の速度を上げる。

本書は単なるテクニック集ではなく、「読み手に寄り添う姿勢」を徹底する指南書といった印象を受けました。

この姿勢を実務で意識すれば、チーム全体の開発効率を底上げする基盤となることでしょう。

終わりに

ここまでを拙いながらも書評としてまとめさせていただきます。最後までお読みいただき、本当にありがとうございます。

実は本記事自体も、『リーダブルコード』の精神に沿って、理解しやすさを最優先にした構成や言葉選びを意図しておりました。

少しでも本書のエッセンスを、理解しやすい形でお届けできていれば幸いです。